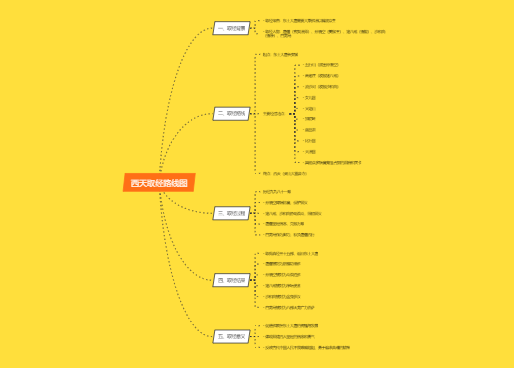

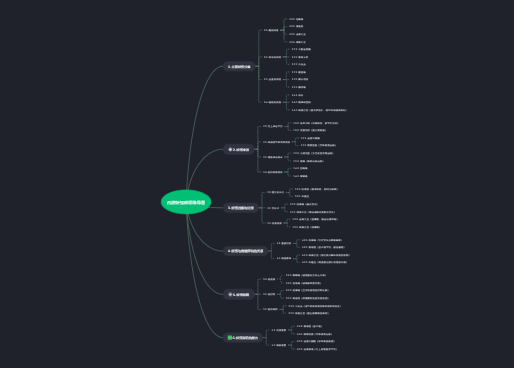

《从百草园到三味书屋》

0浏览2024-10-16 09:34:52

下载

已有9人使用

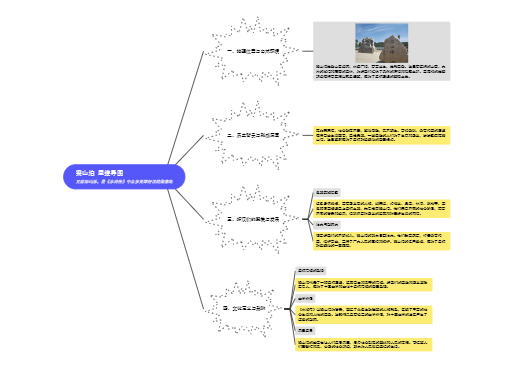

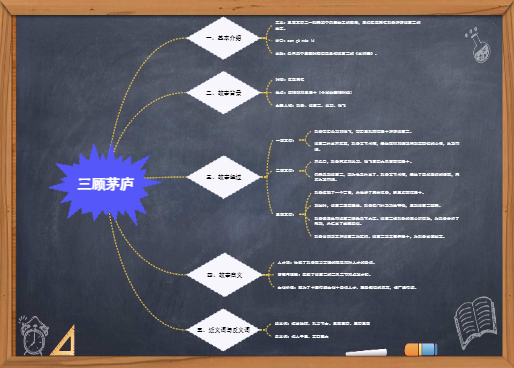

《从百草园到三味书屋》思维导图

主要内容

百草园:百草园是鲁迅童年时期的乐园,充满了生机与活力。作者以“乐”为中心,描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园。他在百草园中进行了各种自然探索活动,如听油蛉和蟋蟀唱歌、翻砖找蜈蚣、按斑蝥、拔何首乌、摘覆盆子等。长妈妈还给鲁迅讲述了美女蛇的传说,为百草园增添了几分神秘色彩。冬天时,鲁迅和闰土的父亲一起在雪地中捕鸟,体验了与自然亲密接触的乐趣。

三味书屋:三味书屋则是一个与百草园截然不同的世界。作者逼真地写出了三味书屋的陈腐味,称其为“全城中称为最严厉的书塾”。鲁迅详细描述了进入三味书屋时的入学礼节,如向孔子行礼等。在三味书屋中,鲁迅学习了各种古文和经典著作,体验了传统私塾教育的严格与枯燥。尽管三味书屋规矩森严,但鲁迅和同窗们仍能在课间找到乐趣,如溜到后园嬉耍、上课画连环画等。

艺术特色

生动的景物描写:鲁迅对百草园的景物进行了生动细致的描写,从菜畦、皂荚树到何首乌根、覆盆子果实,从石井栏到叫天子,从生机勃勃的夏季到别有情趣的冬季,都写得栩栩如生,让读者仿佛置身于那个充满乐趣的乐园之中。

对比手法的运用:鲁迅巧妙地运用了对比手法,将百草园的自由快乐与三味书屋的规矩束缚进行了鲜明的对比,突出了文章的中心思想。

细腻的心理描写:鲁迅在文章中不仅描写了外在的环境和事物,还细腻地刻画了自己的内心世界,表达了对童年生活的怀念和对封建教育的批判。

写作背景

“三一八”惨案后,鲁迅登上北洋军阀通缉的北京文教界五十人名单。因此,他不能公开与北洋军阀作战,1926年应厦门大学的邀请不得不离开北京。鲁迅到厦门大学时正值暑假,学生还没入学。鲁迅在辗转流徙、心情苦闷的时候常回忆起少年时的往事,就写了这篇散文并发表于《莽原》上。

《从百草园到三味书屋》通过对比百草园的乐趣与三味书屋的束缚,揭露和批判了封建腐朽、脱离儿童实际的私塾教育。同时,文章也表现了鲁迅对大自然的热爱和对快乐童年的怀念。它是一篇充满童趣与反思的散文,展现了封建教育对儿童天性的压抑以及对自由、快乐生活的向往。

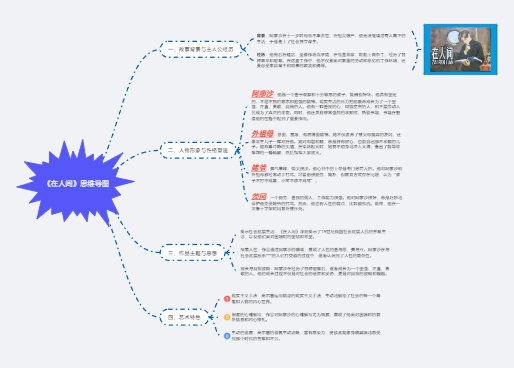

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。早年与厉绥之和钱均夫同赴日本公费留学,于日本仙台医科专门学校肄业。“鲁迅”,1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是最为广泛的笔名。鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

切换至大纲模式

MindNow

MindNow从百草园到三味书屋 思维导图

![]() +

+ ![]() 收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!

收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!