《藤野先生》

0浏览2024-10-16 09:35:43

下载

已有30人使用

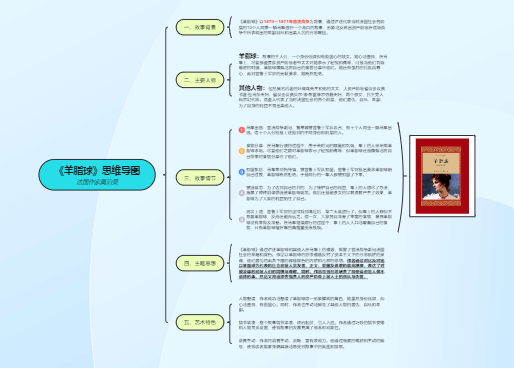

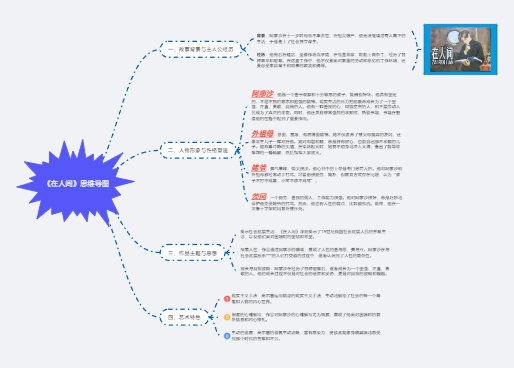

《藤野先生》思维导图

是现代文学家鲁迅于1926年在厦门大学时所写的一篇回忆性散文

是现代文学家鲁迅于1926年在厦门大学时所写的一篇回忆性散文

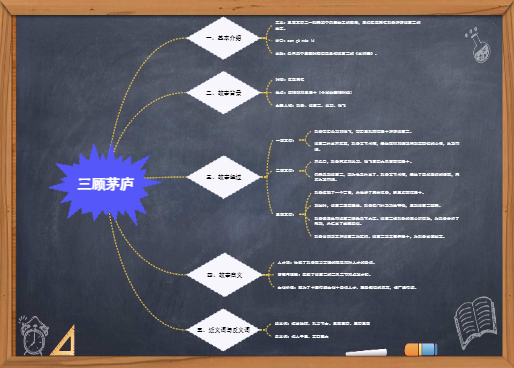

一、主要内容

散文记叙了鲁迅从东京到仙台学医的几个生活片段,着重描写了藤野先生的可贵品质。文章开头写鲁迅目睹东京“清国留学生”的醉生梦死,激起自己想“到别的地方去看看”的原因。接着写去仙台医学专门学校,这是文章的主体,着重写藤野先生对自己的关怀、教育的深厚情谊,以及放弃学医的思想变化原因。这部分在写藤野先生之前,叙述了从东京去仙台的途中所见以及在仙台医专所受的优待。最后“从离开仙台之后”到结尾,写出了鲁迅对藤野先生的深深怀念以及藤野先生给鲁迅的激励和鞭策。

二、人物介绍

藤野先生:鲁迅留学日本期间极为尊敬的一位良师。他不修边幅,但治学严谨;正直热忱,没有狭隘的民族偏见,对来自弱国的鲁迅毫不歧视,倍加爱护,并以自己的高尚品质给鲁迅以极大的影响。

鲁迅:原名周树人,中国现代文学的奠基者。他怀着寻求救国救民真理的理想,去日本留学,在东京的弘文学院补习日文,后转赴仙台,进仙台医学专门学校学医。藤野先生对他的关怀和教育,使他深受感动,并激励他勇往直前。

三、主题思想

散文以记叙藤野先生为中心内容,以作者的爱国主义思想感情为内在线索,通过直接描写和间接表现、正面记叙与反面衬托,深情地赞颂了藤野先生正直高尚的思想品德、严肃认真的科学态度和一丝不苟的工作作风,特别是“为学术”“为中国”的伟大精神,以及他对作者自己的深刻影响。同时,也表现了鲁迅强烈的爱国主义思想,以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。

四、艺术特色

形散神不散:散文记叙讲究比衬烘托,在层层铺垫下逐步把所记叙的人物推出来,感情深沉、含蓄。

对比手法:如写作者满怀爱国激情寻求救国的道路,而“清国学生”则过着饱食终日、白天逛公园、晚上跳舞的无意义生活,二者形成鲜明的对比。又如“清国留学生”是中国人,对祖国的前途漠不关心,而藤野先生是日本人,却热望把新的医学传到中国去;这二者也形成鲜明的对比。这些对比手法的运用,有力地衬托了藤野先生的伟大性格和作者高度的爱国主义思想,丰富和深化了主题思想。

白描手法:如写藤野先生时,无论写他声调缓慢而很有顿挫的自我介绍、耐心细致改正鲁迅的听课笔记和解剖图、看到鲁迅成功地进行了解剖实习的高兴状况以及鲁迅要离开仙台时的依依惜别之情,都只是简练的几笔,没有粉饰、没有渲染,但写得栩栩如生,显示出人物鲜明的性格。

五、写作背景

1902年4月,鲁迅22岁,他怀着寻求救国救民真理的理想,去日本留学,在东京的弘文学院补习日文。1904年9月,转赴仙台,进仙台医学专门学校学医。藤野先生这时正在该校任解剖学教授。鲁迅在此认识了这位日本学者,并且同他建立了深厚的师生友谊。在日本军国主义影响下,当时的日本人对中国人民抱有狭隘的民族偏见。但藤野先生并不如此,他对来自弱国的鲁迅毫不歧视,倍加爱护,并以自己的高尚品质给鲁迅以极大的影响。这篇散文写于1926年10月12日,当时作者鲁迅正遭受北洋军阀及其御用文人的迫害,从北京南下,来到厦门大学任教,作者作此文予以怀念藤野先生。

切换至大纲模式

MindNow

MindNow《藤野先生》思维导图

![]() +

+ ![]() 收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!

收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!