五十六个民族

0浏览2024-09-29 15:18:28

下载

已有5人使用

五十六个民族

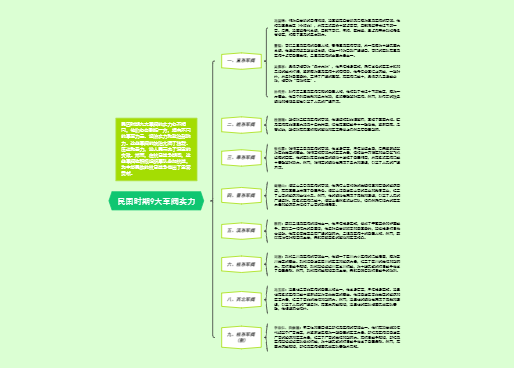

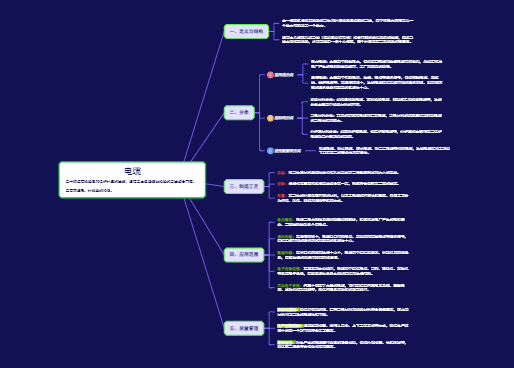

汉族

一、基本信息

中文名:汉族

外文名:the Han nationality

人口:根据《中国统计年鉴-2021》及第七次全国人口普查结果,中国境内汉族人口数量约为12.86亿(数据可能随时间有所变动)

信仰:汉族自古对各种宗教信仰采取兼容并蓄的态度,天命崇拜和祖先崇拜是主要传统观念,部分人信奉佛教、道教以及基督教新教、天主教等,民间尊崇孔子和儒学

语言:汉语,属于汉藏语系

文字:汉字

分布地区:主要分布在中国,同时在东南亚、北美洲和西欧也有较多分布

二、历史发展

汉族的远古先民大体以西起陇山、东至泰山的黄河中下游为活动地区,经历了漫长的原始公社制时代,逐渐形成了华夏族。

公元前21世纪后,中原地区相继出现了夏、商、西周几个王朝,华夏族成为中原地区的主体民族。

至战国时,秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏同称诸夏,后经兼并、争战,形成诸夏统一趋势,华夏成为稳定的族体。

汉朝建立后,华夏的族称逐渐演变为“汉人”,成为中国主体民族的族称。

三、文化特征

宗教信仰:汉族对多种宗教持兼容并蓄的态度,除了传统的天命崇拜和祖先崇拜外,还有部分人信奉佛教、道教等。

语言文字:汉族使用汉语和汉字,汉语是世界上最古老的语言之一,汉字则是世界上使用时间最长、空间最广、人数最多的文字之一。

饮食习俗:汉族的主食以稻米、小麦为主,辅以蔬菜、肉食和豆制品。茶和酒是汉族的传统饮料。汉族讲究并善于烹饪,形成了不同的地方风味和菜系。

传统节日:汉族拥有众多传统节日,如春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等,这些节日承载着丰富的文化内涵和民族情感。

四、经济生活

汉族的经济生活以农业为主,兼营家庭副业,是一种典型的男耕女织的自然经济。汉族的农业生产在历史上素来发达,尤其以水利灌溉和精耕细作著称于世。

随着社会的发展和科技的进步,汉族的经济生活也发生了巨大变化,现代工业、服务业等新兴产业在汉族经济生活中占据越来越重要的地位。

五、社会影响

汉族是中国政治、经济、文化等各个领域的主要力量,对中华民族的发展和繁荣做出了巨大贡献。

汉族的文化、语言、文字等也对周边国家和地区产生了深远影响,成为中华文化的重要组成部分。

少数民族

蒙古族:主要分布在内蒙古自治区,以游牧文化著称。

一、基本信息

名称:蒙古族

外文名称:Mongols

别称:蒙古人、草原骄子、马背上的民族

人口数量:全球约1000多万人,中国境内约629.02万人(2020年数据)

主要分布地区:中国、蒙古国、俄罗斯等

二、历史起源

蒙古族的形成可以追溯到古代东胡、鲜卑、室韦等北方游牧民族。蒙古这一族称最早出现于唐代,《旧唐书》称其为“蒙兀室韦”。蒙古族始源于古代望建河(今额尔古纳河)东岸一带,13世纪初,以成吉思汗为首的蒙古部统一了蒙古地区诸部,逐渐形成了一个新的民族共同体。

三、生活方式

蒙古族传统上是以游牧为主的民族,以马为生活的中心,喜欢自由奔放的生活。他们居住在圆形的毡房(蒙古包)里,随时可以拆装迁移。蒙古族人喜欢饲养各种牲畜,如马、羊、牛、骆驼等,以其提供的肉、奶、毛、皮等为主要生活物资。

四、文化特色

饮食习惯:蒙古族人以肉食为主,尤其喜欢吃羊肉和马肉。他们有一种特殊的烹饪方法,即将整只羊或马放入大锅中煮熟,然后分食,这种食物被称为“手扒肉”。此外,奶茶、奶酪、奶油等奶制品也是蒙古族人的日常饮品和食品。

服饰特色:蒙古族人的服饰以长袍为主,男女都穿。长袍一般是用羊毛或棉布制成,颜色多为深色或素色,有时也会用花布或绣花装饰。长袍的特点是宽松舒适,适应游牧生活的需要。

音乐与舞蹈:蒙古族的音乐和舞蹈具有浓郁的民族特色。民歌是蒙古族人最常见的音乐形式,分为长调、短调和合唱三种。马头琴是蒙古族最具特色的乐器之一。舞蹈方面,套马舞、朵力格舞和卡拉巴拉舞等都具有代表性。

民族性格:蒙古族崇尚自然、自由、开放包容,同时崇尚英雄、刚毅勇敢、坚忍不拔。他们与自然和谐相处,不破坏自然平衡,不浪费自然资源。

五、宗教信仰

蒙古族早期信仰萨满教,认为自然界有许多神灵,需要通过萨满(巫师)来沟通和祈求。明末清初,藏传佛教逐渐取代萨满教,成为蒙古族的全民信仰。藏传佛教在蒙古族中有许多分支,如格鲁派、噶举派、萨迦派等。

六、重要节日与习俗

蒙古族有许多重要的节日和习俗,如那达慕大会、祭敖包等。那达慕大会是蒙古族的传统盛会,包括赛马、摔跤、射箭等竞技项目。祭敖包则是蒙古族的一种重要祭祀活动,表达对自然界和历史人物的敬畏和感恩。

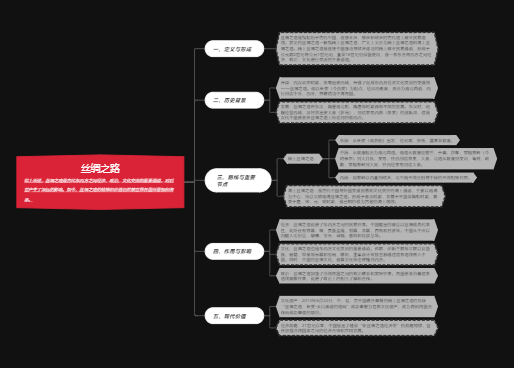

回族:信仰伊斯兰教,广泛分布于全国各地,尤以宁夏、甘肃等地为多。

一、历史背景

回族的形成可以追溯到唐宋时期,随着丝绸之路的开通,大批波斯和阿拉伯商人经海路和陆路来到中国的广州、泉州等沿海城市以及内地的长安、开封等地定居。这些穆斯林商人在中国逐渐融入当地社会,并与汉族、蒙古族、维吾尔族等民族交往融合,最终形成了回族这一统一的民族。元代是回族形成的重要时期,大量中亚、波斯和阿拉伯人被蒙古军队迁徙到中国,他们与当地居民融合,形成了回族的前身。明清时期,回族进一步发展壮大,成为中国少数民族中人口较多的民族之一。

二、人口与分布

根据第七次人口普查数据(2010年),回族人口约为10586087人,是中国少数民族中人口较多的民族之一。回族主要聚居于宁夏回族自治区,同时在新疆、青海、甘肃、陕西、山西、河北、天津、北京、上海、江苏、云南、河南、山东、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等地也有大量聚居区。回族人口分布呈现出“大分散、小集中”的特点,在全国各地都有分布。

三、语言与文字

回族的通用语为汉语,但在宗教生活和社会交往中,回族人保留了大量的阿拉伯语和波斯语词汇。这些词汇主要用于宗教仪式、经文诵读和内部交流等方面。此外,回族还创造了自己的经堂语和小儿锦等文字形式,用于记录宗教经典和传承民族文化。

四、文化与习俗

宗教信仰:回族全体信仰伊斯兰教,宗教对回族文化产生了深远的影响。回族的生活习俗、道德观念、礼仪规范等方面都遵循伊斯兰教的教义。

食物禁忌:根据伊斯兰教的规定,回族禁食猪、马、驴等动物,日常生活中不抽烟、不喝酒。回族人的饮食主要以清真食品为主,即遵循伊斯兰教教规屠宰的牛、羊、鸡等。

节日习俗:回族有很多节日,其中最重要的节日是开斋节和古尔邦节。开斋节是回族斋月结束后庆祝的节日,古尔邦节则是回族祭祀祖先和感恩的节日。此外,还有圣纪节、法图麦节和阿舒拉节等重要的节日。

婚姻习俗:回族的婚姻习俗比较复杂,包括提亲、说色俩目、插花、迎娶、回门等环节。婚姻通常遵循父母之命、媒妁之言,重视门当户对。

服饰习俗:回族服饰具有鲜明的民族特色,男子通常穿戴白色帽子和马褂,女子则戴盖头、穿袍子。回族十分重视服饰的整洁和干净。

居住习俗:回族喜欢集中居住,形成了许多回族聚居地。回族民居通常以四合院为主要布局,建筑风格注重对称和和谐。

五、经济生活

回族主要从事农业,有的兼营牧业、手工业和商业。回族还擅经商,尤以经营饮食业突出。在全国各地,回族人开设的餐馆、清真食品店等随处可见,成为回族经济生活的重要组成部分。

藏族:主要分布在西藏自治区,拥有独特的藏传佛教文化和高原风光。

维吾尔族:主要聚居在新疆维吾尔自治区,以能歌善舞、手工艺品精美而闻名。

苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族等,这些民族各自拥有独特的语言、文化、服饰和风俗习惯。

还包括一些人口较少的民族,如傈僳族、佤族、畲族、高山族、拉祜族、水族、东乡族、纳西族、景颇族、柯尔克孜族、土族、达斡尔族、仫佬族、羌族、布朗族、撒拉族、毛南族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、普米族、塔吉克族、怒族、乌孜别克族、俄罗斯族、鄂温克族、德昂族、保安族、裕固族、京族、塔塔尔族、独龙族、鄂伦春族、赫哲族、门巴族、珞巴族、基诺族等。

切换至大纲模式

MindNow

MindNow五十六个民族

![]() +

+ ![]() 收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!

收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!