《乡土中国》

0浏览2024-09-12 16:20:53

下载

已有10人使用

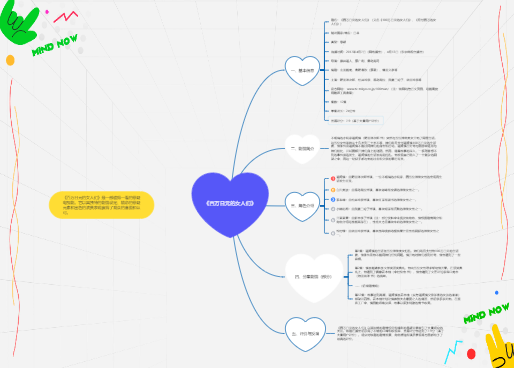

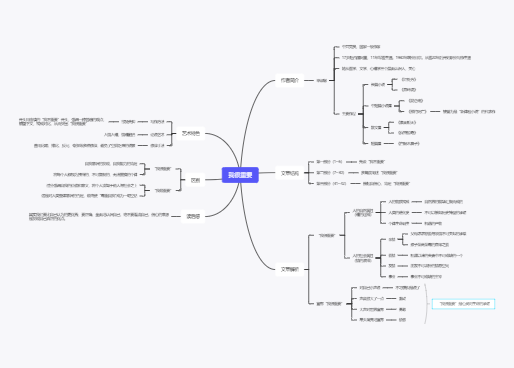

《乡土中国》

梗概

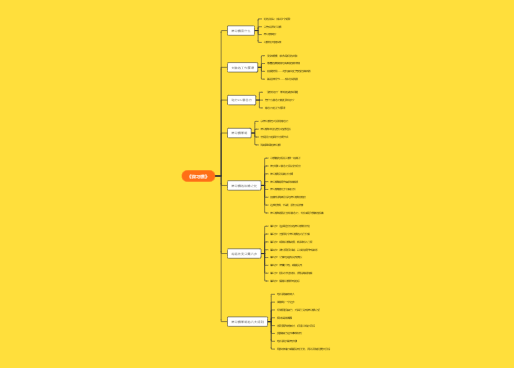

是当代社会学家费孝通创作的一部研究中国农村的社会学著作,首次出版于1948年。该书通过14篇论文,深度剖析了中国乡土社会的结构及其本色,内容涵盖了乡村社区、文化传递、家族制度、道德观念、权力结构、社会规范、社会变迁等诸多方面。

主要内容概述

《乡土本色》

作为全书的总论,这一章将中国社会的基层定义为乡土性的,并详细阐述了乡土性的三个特点:乡下人离不了泥土、不流动性(安土重迁)以及熟人社会。

《文字下乡》与《再论文字下乡》

这两章主要讨论了乡土社会中文字的使用问题,指出在乡土社会中,由于人们生活在熟人社会中,面对面的交流非常频繁,因此文字并不是传情达意的必要工具。文字在乡土社会中是多余的,甚至语言也并非唯一的传情达意方式,还有许多其他“特殊语言”如表情、动作等更为有效。

《差序格局》

该文提出了“差序格局”这一重要的社会学概念,指出中国社会的结构是由亲属关系和地缘关系所决定的有差等的次序关系。与西洋社会的团体格局不同,中国的社会结构更像是一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。

《家族》《男女有别》

这两篇文章讨论了中国传统家庭结构和男女关系的特点。家族在中国乡土社会中是一个连绵延续的事业社群,主轴在父子之间、婆媳之间,具有纵的连续性。而男女之间则因为乡土社会的保守性和稳定性,被赋予了一种“有别”的原则,即两性之间不必过分亲密和了解。

《礼治秩序》《无讼》

这两章探讨了乡土社会的治理方式和道德判断。乡土社会是一个“礼治”的社会,即社会秩序的维持不是靠法律而是靠“礼”这种社会规范。在乡土社会中,人们更倾向于通过调解和协商来解决纠纷,而不是通过诉讼。

《无为政治》《长老统治》《名实的分离》

这三篇文章讨论了乡土社会的权力结构和权力形式。费孝通认为社会权力共有四种形式:横暴权力、同意权力、长老权力和时势权力。在乡土社会中,长老权力占据重要地位,因为乡土社会是一个稳定的社会,长老们拥有丰富的经验和智慧来指导社会成员。

《血缘和地缘》

该文探讨了血缘关系和地缘关系在乡土社会中的作用。血缘关系是基于生育和婚姻而产生的社会关系,而地缘关系则是基于地理位置而产生的社会关系。在乡土社会中,这两种关系相互交织,共同构成了社会的基本结构。

《从欲望到需要》

这篇文章讨论了人类行为的动力从欲望到需要的转变过程。在乡土社会中,人们的行为往往受到传统习俗和社会规范的制约,而随着社会变迁和现代化进程的加速,人们的行为逐渐转向由个人需要所驱动。

其他篇章

这些文章也各自从不同角度深入剖析了乡土社会的各个方面,如道德观念、社会变迁等。

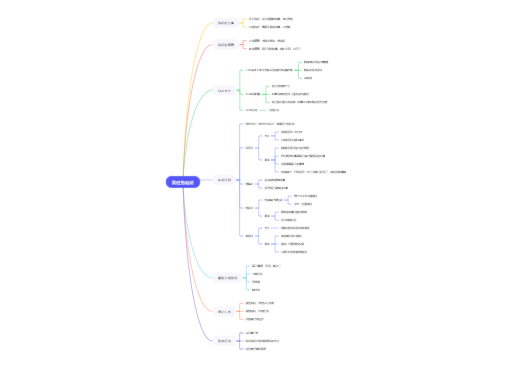

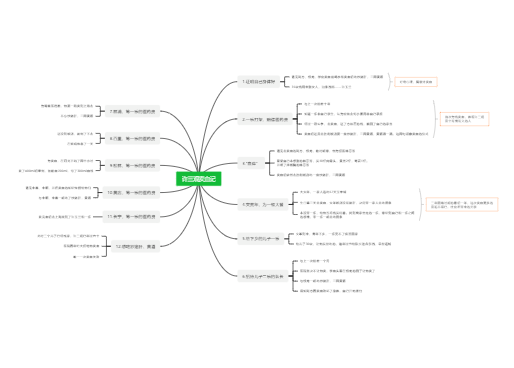

一、乡土社会的基本特性

乡土本色:中国社会的基层是乡土性的,乡下人离不开泥土,泥土不仅是他们生存的基础,也在精神文化上具有重要意义。乡土社会的生活富于地方性,活动范围较小且相对孤立,但这种孤立不是人与人之间的,而是村与村之间。

熟人社会:乡土社会是一个熟人社会,人与人之间知根知底,这种熟悉感从长时间、多方面的接触中形成,从而构建了乡土社会的信任关系。

二、文化传递与社会结构

文字下乡:通过探讨乡下人在城里人眼中的“愚”的误解,费孝通指出这并非由于乡下人的智力低下,而是由于乡土社会的特殊性质导致文字在其中的作用有限。

差序格局:费孝通提出了著名的“差序格局”概念,用以描述中国乡土社会中社会关系的特点。这种格局以个人为中心,社会关系像水的波纹一般一圈圈推出去,愈推愈远也愈推愈薄。与西方社会的“团体格局”不同,中国的“差序格局”下,团体的界限并不清晰,社会关系更加灵活多变。

三、家族制度与道德观念

家族:家族在乡土社会中占据重要地位,家族制度是中国传统社会结构的基础。家族关系以父子或婆媳这样的同性关系为主轴,形成了独特的家庭伦理和道德观念。

道德观念:在差序格局下,道德观念并非超乎私人关系的存在,而是随着社会关系的不同而有所变化。这种道德观念体现在日常生活中对行为的规范和约束上。

四、权力结构与社会秩序

礼治秩序:乡土社会是一个礼治社会,礼是社会公认的行为规范。与法治不同,礼治依靠传统来维持社会秩序和稳定。在乡土社会中,人们遵循传统礼仪和习俗来处理各种事务和纠纷。

无为政治与长老统治:费孝通还探讨了乡土社会中的权力结构和政治形态。他指出乡土社会中的政治往往表现为无为而治和长老统治的特点。长老作为社会中的权威人物,依靠经验和威望来维护社会秩序和公正。

五、社会变迁与未来发展

社会变迁:随着社会的不断发展和进步,乡土社会也面临着诸多挑战和变革。费孝通在书中也涉及了社会变迁对乡土社会的影响以及乡土社会如何适应这些变化的问题。

后乡土社会:在《乡土中国》的基础上,学界还提出了后乡土社会的概念用以描述当前中国乡村社会的变化和发展趋势。后乡土社会在保留传统乡土社会某些特征的同时也在不断融入现代社会的元素和特征。

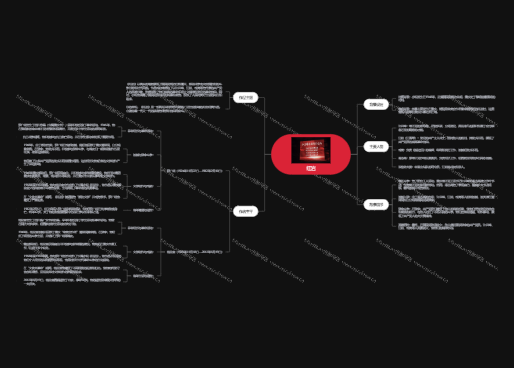

作者生平

费孝通,他是一位杰出的社会学家、人类学家、民族学家和社会活动家,被誉为中国社会学和人类学的奠基人之一。

创作背景

一、时代背景

社会转型期:上世纪40年代后期,中国正处于社会转型的关键时期,国家的发展中心逐渐从农村转向城市。这一过程中,社会结构、经济模式、文化观念等方面都发生了深刻的变化。

矛盾显露:在转型过程中,许多社会矛盾逐渐显露出来,如城乡差距、社会不公、文化冲突等。这些问题对当时的社会产生了深远的影响,也为费孝通创作《乡土中国》提供了丰富的素材和思考空间。

二、学术背景

长期实地研究:费孝通在创作《乡土中国》之前,进行了大量的实地研究。他深入中国农村,对农民的生活、生产方式、社会关系等方面进行了深入的调查和分析。这些实地研究为他提供了丰富的第一手资料,也为他理解中国乡土社会提供了坚实的基础。

学术积累:费孝通在学术上有着深厚的积累。他早年在英国伦敦经济学院学习人类学,师从著名人类学家马林诺夫斯基。这段学术经历不仅为他提供了系统的学术训练,也让他接触到了国际前沿的学术思想和理论。回国后,他继续在中国社会学和人类学领域深耕细作,积累了丰富的学术成果和经验。

三、个人经历与思考

个人经历:费孝通自少年时代开始写作,20世纪40年代的环境进一步养成了他的写作习惯,形成自己独具特色的写作风格。他的乡村生活体验使他对农村文化和社会结构有了更深刻的认识和理解。

学术思考:在长期的学术研究和实地调查中,费孝通对中国乡土社会有了深入的思考。他认识到中国乡土社会具有独特的结构和特点,这些特点不仅影响了农民的生活方式和价值观念,也对中国社会的整体发展产生了深远的影响。因此,他希望通过《乡土中国》这本书来揭示中国乡土社会的本质和特点,为中国的现代化进程提供有益的参考和借鉴。

切换至大纲模式

MindNow

MindNow《乡土中国》是当代社会学家费孝通创作的一部研究中国农村的社会学著作,首次出版于1948年。该书通过14篇论文,深度剖析了中国乡土社会的结构及其本色,内容涵盖了乡村社区、文化传递、家族制度、道德观念、权力结构、社会规范、社会变迁等诸多方面。

![]() +

+ ![]() 收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!

收藏不迷路,更多精选导图模版持续更新中!